五行生克与宗教信仰:五行生克如何渗透到宗教信仰中?

- 生肖运势

- 更新:2025-12-10

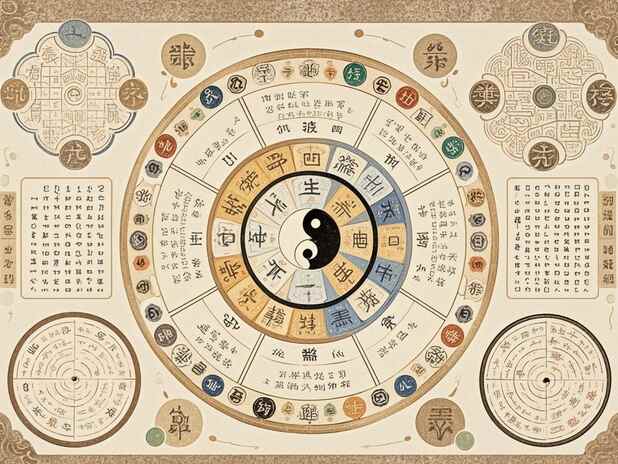

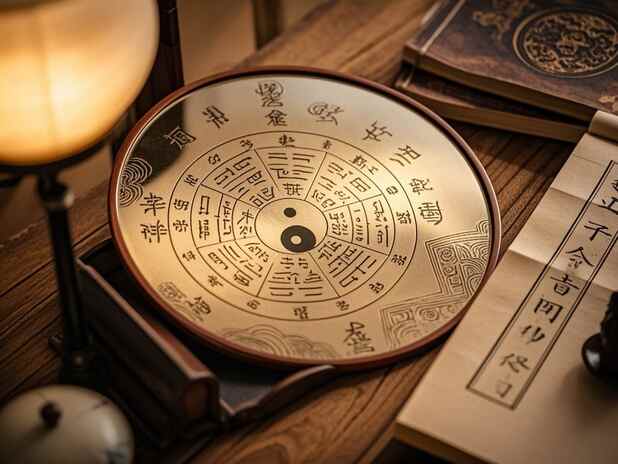

五行理论源于古代中国,是一种将自然与社会现象进行归纳和整理的哲学体系。五行包括木、火、土、金、水五种元素,它们之间不仅有相生相克的关系,还深刻影响着人们的生活和文化,尤其在宗教信仰中,有着尤为显著的体现。五行的相生相克,不仅是自然现象的反映,更是人们理解宇宙和自身的一种方式。随着时间的推移,五行与各类宗教信仰的结合,构建了一种独特的文化信仰体系,使得宗教仪式、节庆活动乃至道德观念都与五行观念息息相关。

在道教中,五行与阴阳理论相辅相成,是镇宅驱邪、修身养性的基础。信徒们常常依据五行的属性来选择祭祀的神明或进行宗教仪式。例如,木代表生长与繁荣,因此与春季的节庆活动密切相关;而火则象征着光明与能量,常用于夏季的祭祀。通过这种方式,信徒能够在仪式中感受到自然的力量,以及与神灵之间的和谐关系。

佛教中同样可以发现五行的影子。尤其是在中国传统佛教中,五行被用来解释人类的身心状态和业力因果,强调修行者应当顺应自然法则。在某些佛教仪式中,五行的颜色、形状甚至是声音都被赋予了特定的意义,使修行者在每一次供奉或祈祷中都能与宇宙的能量产生共鸣。这种理解不仅提升了信徒的修行体验,也增强了对佛法的信仰,形成了一种全方位的宗教体验。

民间信仰也与五行概念紧密联系。许多地方的传统祭祀活动,往往根据五行的特点来选择祭品和时间。例如,某些地区在农忙季节进行的祭水活动,就是为了增进作物的生长,祈求丰收。而这些活动从根本道出五行的重要性,显示了人与自然、人与信仰之间的紧密联系。

五行生克理论不仅是哲学思考的产物,更深刻渗透到中国的宗教信仰之中。通过这种哲学与宗教的交融,信徒得以在日常生活中找到信仰的支持,感受到来自宇宙的力量。无论是在道教的仪式还是佛教的修行中,五行都为信仰提供了深厚的文化底蕴和生动的实践形式,使得人们在探索自我与世界的过程中,能够更好地理解和体验生命的真谛。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.husunward.com/hus/647713.html

admin

admin